「햇살 고운」옆에서

*신 웅 순

서예 전시회는 대부분 한문 일색이다. 한문이 낯설다. 휙 한 바퀴 돌아보고 나오면 그만이다. 무슨 뜻인지, 무슨 맛인지도 모른다. 무식을 탓하기 전에 읽을 수가 없으니 참으로 답답하다. 어디 필자뿐이겠는가.

이제 한글 서예가 울 밖으로 나왔다. 한글 서예가 축제 마당으로 나왔다. 먼저 읽을 수 있어 좋았다. 무식하다한들 한글을 못 읽는 사람은 없지 않은가. 찬찬히 의미를 생각하며 글씨의 행간을 읽어가면 된다.

2011 한글 서예 대축제. 300여점이나 되는 많은 작품들. 고전의 숲을 빠져나와 현대의 숲으로 들어섰다. 갑자기 가을 햇살이 눈부시게 쏟아지고 있었다. 햇살 때문에 눈을 뜰 수가 없었다. 눈을 뜨면 오히려 죄가 될 것 같다.

질그릇 이흥홍 님의 「햇살 고운」이었다.

‘햇’을 맨 위 가운데에 배치했고 ‘살’을 중간 위 왼쪽에 올려놓았다. 그리고 ‘고운’을 오른쪽에서 아래까지 커튼을 길게 늘어뜨렸다. 쏟아지는 햇살이 쌀 삼백석은 족히 넘을 것 같았다. 네 글자 ‘햇살 고운’은 늦은 중년의 소박한 햇살 고운 여인 같았다. 후회없이 살았을 것 같은, 자식들도 잘 키워 외지로 보냈을 것 같은 어느 읍내의 여인 같은, 그리움과 고독도 함께 간직했을 것 같은 그런 여인의 글씨.

왜 화자는 문장을 끝내지 않고 그저 어정쩡하게 말을 하다 말았을까. ‘햇살 고운’ 다음에 무슨 말을 하고 싶어서 거기까지만 말 했을까. 하고 싶은 말을 왜 여백으로 대신했을까. 오른쪽, 왼쪽에 변두리도 두고 가운데 넓은 마당도 두었다. 그리고 댓돌에 고무신 두어짝 올려놓은 것 같은 낙관을 두었다. 이 공간만이라도 우리는 많은 것을 얘기할 수 있다. 뒷곁엔 장꽝도 있을테고, 손바닥만한 감나무 잎도 떨어졌을테고. 앞 마당으로는 가을 바람이 소슬히 불어왔을 것이다. 옆에서는 까치가 저녁 햇살 쪼고 있고, 저 가을 하늘에서는 철새 울음 소리가 들려 올 것 같다.

서예는 글과 글씨가 어디쯤서 만나는 공간 예술이다. 그 어디쯤이 누군가의 그리움일 수 있고 누군가의 고독일 수 있다. 그 그리움과 고독을 읽어야 제 맛이 난다. 그래야 생각이 오래 오래 남고, 그래야 오래오래 차분한 마음을 간직할 수 있다.

님의 ‘햇살 고운’이 그런 공간이 아닌가 생각해 본다.

‘햇'에 붉은 햇살을 앉혀놓았다. 우수수 햇살이 갈필로 쏟아질 것 같다. ‘고 으’의 갈필을 ‘ㅜ’로 받쳐 놓은 그 대담한 또 하나의 공간은 우리를 소스라치게 한다. 어쩌면 그 자리가 세상에서 가장 높고 세상에서 가장 외로운 자리인지 모른다. 커피 향내 나는 찻잔 하나라도 올려놓고 싶다. 그리고 시월의 맑은 햇살을 담아 몇 차례 나누어 마시고 싶다. 그날은 햇살 고운 시월 첫날이었다고. 그 날은 우리의 영혼을 따뜻하게 해주었다고.

화자만의 글로 화자만의 공간을 배치하고 화자만의 글씨로 차원 높게 승화시킨 서예술「햇살 고운」. 질그릇에 감사의 마음을 전한다. 필자의 영혼을 일깨워준 「햇살고운」은 이 가을에 만난, 필자에겐 더 없는 행운이고 선물이었다.

필자에게 님의 작품은 충격으로 다가왔다. 우둔한 필자에게도 그런 예술품을 만들어냈으면 좋겠다는 생각을 해보았다. 벼랑길을 다시 걸어야겠다. 필자에게 행복을 준 님의 ‘햇살 고운’ 에 따뜻한 마음을 얹어본다.

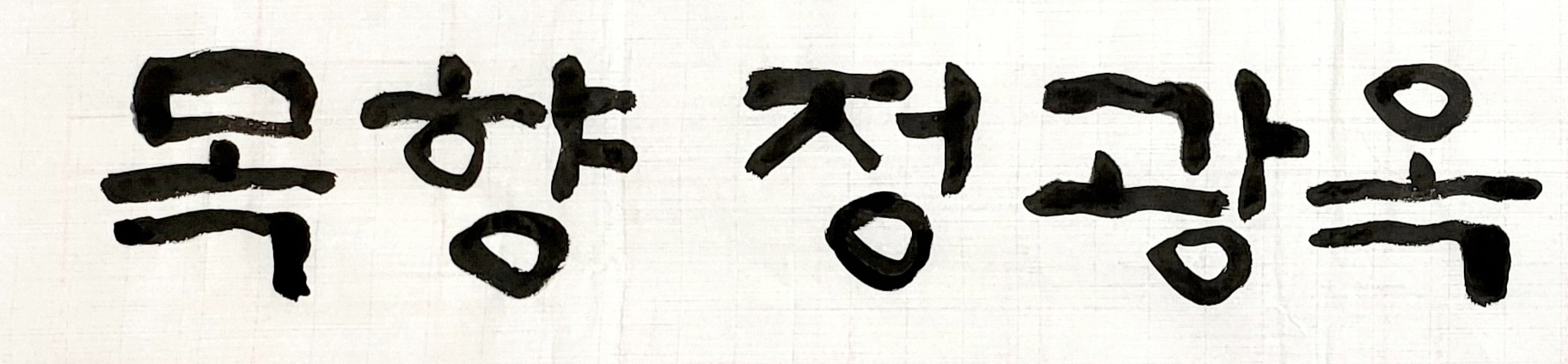

질그릇 이흥홍의 '햇살고운'서예작품-2011 한글서예대축제 출품작

'우리의 시조' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 임천의 글씨, 석야의 시조 - 석야 신웅순 (0) | 2014.01.25 |

|---|---|

| [스크랩] 들메 구자송의 다산 ‘매화도’ 글씨 - 석야 신웅순 (0) | 2014.01.25 |

| [스크랩] 飮水 思源 (음수 사원) (0) | 2012.12.15 |

| 덕온공주의복 (0) | 2012.12.11 |

| 윤백영 (0) | 2012.12.11 |

댓글